販売当時はデジタル時計より安かったアナログ時計ですが、今では逆に希少品になっています。

以前は簡単な清掃を紹介しましたが、今回は内部歯車のオーバーホールをしてみました。今回の被験者は焼津シティさんのアナログ時計です。残念ながら動かなくなってしまったとのことですのでお借りしてきました。

この時代のクオーツ時計はグリスの劣化が原因で歯車の動きが悪くなってしまい動かない物が多いので、歯車部分のオーバーホール で復活する事が多々あります。

文字盤を外すところまでは、アナログ時計の洗浄・塗装を参考にして下さい。

夜間照明用電球取り付け部分をはずします。ここは本体に溶着されていますので、カッターナイフ等で切除します。

夜間照明用電球取り付け部分をはずします。ここは本体に溶着されていますので、カッターナイフ等で切除します。

フレキシブル基盤を傷つけないように注意して下さい。今回お借りした時計はすでに外されていました。

前面の透明パネルを外します。3本のマイナスネジで固定されています。

前面の透明パネルを外します。3本のマイナスネジで固定されています。

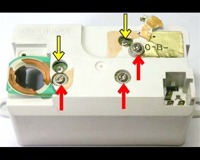

時計ユニットを外すため、裏側のネジをゆるめます。ネジは赤矢印部3本です。

時計ユニットを外すため、裏側のネジをゆるめます。ネジは赤矢印部3本です。

黄色矢印はフレキシブル基盤が時計ユニットに半田付けされている部分です。今回お借りした時計はすでに半田が外されていました。

半田付けされているまま取り外す場合は、まず、3本のネジを半分ほどゆるめます。カプラー接続部分・爪のロックを解除して、ケース内に爪の一部を落としてからネジを完全に外して時計ユニットを外します。

半田付けされているまま取り外す場合は、まず、3本のネジを半分ほどゆるめます。カプラー接続部分・爪のロックを解除して、ケース内に爪の一部を落としてからネジを完全に外して時計ユニットを外します。

カプラー部分を外します。すでに半田が外されていたため見やすい写真になりました!!。

カプラー部分を外します。すでに半田が外されていたため見やすい写真になりました!!。

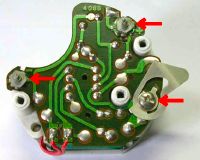

時計ユニットを分解します。ネジは赤矢印部3本です。プラスネジと六角ネジですが、六角ネジの方はラジペンでも回すことが可能です。下部にリード線がありますので切らないように注意しながら外します。

時計ユニットを分解します。ネジは赤矢印部3本です。プラスネジと六角ネジですが、六角ネジの方はラジペンでも回すことが可能です。下部にリード線がありますので切らないように注意しながら外します。

今回分解した時計では、基盤のラインに浮きがある場所があったのでリード線で接続し直しています。改造部分があると参考にしにくいため、基盤側の写真は別の時計の物を撮影しています(パターンは同じでした)。

プラスチックの押さえがありますので押さえを外します。そのまま引き抜くだけでOKです。歯車が落ちないよう平らなところで作業します。写真を取り忘れてしまいました・・・スミマセン!。

プラスチックの押さえがありますので押さえを外します。そのまま引き抜くだけでOKです。歯車が落ちないよう平らなところで作業します。写真を取り忘れてしまいました・・・スミマセン!。

プラスチックの押さえを外すと上段の歯車が出てきます。1番上には金属の押さえがあります。各歯車をプラスチックのピンセット等で外していきます。基本的に歯車はスムースに外れます。劣化したグリスで固着している場合は、極々少量のベンジンを縫い針の先で固着部分にさしてあげると外れます。ベンジンは「Aベンジン」ではなく、カイロ用ベンジンを使用して下さい。

中段の作業に取りかかります。金属の押さえが写真の赤矢印部分で固定されていますので、爪をずらして外します。

中段の作業に取りかかります。金属の押さえが写真の赤矢印部分で固定されていますので、爪をずらして外します。

中段の歯車を外します。各歯車をプラスチックのピンセット等で外していきます。

中段の歯車を外します。各歯車をプラスチックのピンセット等で外していきます。

外した歯車はキッチンペーパーの上に並べておきます。(写真には下段の歯車も写っています)

外した歯車はキッチンペーパーの上に並べておきます。(写真には下段の歯車も写っています)

下段の歯車を外すために金属の押さえを外します。写真赤矢印部分で固定されていますので、爪をずらして外します。

下段の歯車を外すために金属の押さえを外します。写真赤矢印部分で固定されていますので、爪をずらして外します。

歯車を外すと金属の押さえが出てきますので、変形させないように注意して下さい。

歯車を外すと金属の押さえが出てきますので、変形させないように注意して下さい。

歯車はベンジンで洗浄します。劣化したグリスが落ちにくい場合は、爪楊枝の先に小さく切ったティッシュペーパーを巻いて軽く拭き取ります。

歯車はベンジンで洗浄します。劣化したグリスが落ちにくい場合は、爪楊枝の先に小さく切ったティッシュペーパーを巻いて軽く拭き取ります。

プラスチックや金属の押さえもベンジンで洗浄します。歯車の軸受け部分は劣化したグリスが付いていますので念入りに掃除します。

洗浄が終了したら、逆の手順で組み立てます。組み立て時には金属歯車とプラスチック歯車の接触部分、プラスチック歯車とケースの接触部分、歯車の軸受け部分にグリスを塗ります。私はカメラ用のヘリコイドグリス(S-10)を使用していますが、時計専用のグリスも市販されています。粘度の高いグリスを使用したり、グリスをつけすぎるとグリスの抵抗で歯車が動かなくなりますので必要最小限を爪楊枝で塗ります。

これ以外のプラスチックの歯車には、クオーツ時計の樹脂ギア専用オイルを塗布します。

潤滑といえば真っ先に思い浮かぶ物は5-56ですが、時計内部への使用は禁物です。

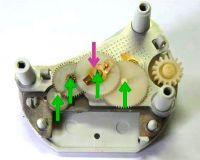

下段のグリス塗布箇所は緑矢印部分です。右から2番目の矢印部分は軸の外周部分に塗布します。1番右の矢印は支柱に隠れてしまって見にくいですが、支柱裏の穴部分です。

下段のグリス塗布箇所は緑矢印部分です。右から2番目の矢印部分は軸の外周部分に塗布します。1番右の矢印は支柱に隠れてしまって見にくいですが、支柱裏の穴部分です。

中段のグリス塗布箇所です。矢印部分のほか金属製の歯車のシャフトにもグリスを塗布します。紫矢印の歯車は金属製でプラスチックの歯車と接触しますので歯車部分にグリスを塗布します。

中段のグリス塗布箇所です。矢印部分のほか金属製の歯車のシャフトにもグリスを塗布します。紫矢印の歯車は金属製でプラスチックの歯車と接触しますので歯車部分にグリスを塗布します。

上段のグリス塗布箇所です。紫矢印部分は金属の押さえの裏側にグリスを塗布します。

上段のグリス塗布箇所です。紫矢印部分は金属の押さえの裏側にグリスを塗布します。

先にも記載しましたが、グリスの塗布は金属歯車とプラスチック歯車の接触部分、歯車とケースの接触部分、歯車の軸受け部分です。くれぐれもプラスチックの歯車同士にグリスを塗布しないようにして下さい。

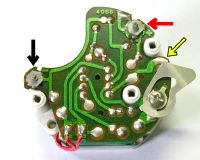

写真の状態に組み上がりましたら、時計の針を取り付けで12V電源を接続します。基盤に+と−の表示がありますので、間違えないように接続して下さい。この時、黄色矢印部分プラスネジで取り付けられている金属の片側を基盤に接触しない状態にしなければ時計は動きません。

写真の状態に組み上がりましたら、時計の針を取り付けで12V電源を接続します。基盤に+と−の表示がありますので、間違えないように接続して下さい。この時、黄色矢印部分プラスネジで取り付けられている金属の片側を基盤に接触しない状態にしなければ時計は動きません。

なお、CITY用アナログ時計すべてが、今回の時計と同じ構造であるかはわかりません。物によっては構造が違う物もあるかもしれませんので、あくまでも参考として下さい。また、分解途中で無理そうだと思ったら撤退する勇気も必要です(笑)。

物さえあれば、いずれ直せる日が来るかもしれませんので、完膚無きまで壊してしまわないようにしてもらえればと思います。

難しいところや解らないところがありましたら、出来る範囲でのアドバイスは可能です。ミーティング等で私、koizumiyaを捕まえてもらえれば、細かいところもお話出来ると思います。

お約束・・・

メーカー以外での分解清掃になりますので、挑戦される場合は自己責任でお願いいたします。